2025年6月1日からの法改正により、企業の熱中症対策が厚生労働省により罰則付きで義務化される見通しとなりました。

対策を怠った場合、事業者には6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。労働者の安全を守り、事業の安定と継続のためにも、内容を確認して酷暑への対策を整えましょう。

1. 熱中症対策義務化の背景と概要

1-1. 熱中症の深刻な実態:職場での被害事例

近年、地球温暖化の影響により、夏の気温上昇が顕著になっており、これに伴い職場での熱中症被害が深刻化しています。特に工場や工事現場などの高温環境下での作業では、熱中症が原因で休業を余儀なくされるケースが急増しています。例えば、2022年には全国で1195人が職場での熱中症により4日以上休業を余儀なくされ、その内30人が亡くなるという事態が発生しました。このような事例は、初期症状の放置や適切な対応の遅れが原因となることが多く、企業としての熱中症対策が不十分である現状を浮き彫りにしています。

1-2. 義務化が求められる社会的背景

熱中症による労働災害の増加を受け、厚生労働省は労働者の安全と健康の確保に向けた対策を強化する必要性を認識しています。特に、近年は熱中症による死亡者数が増加傾向にあり、企業が積極的に作業環境を改善し、適切な安全配慮義務を履行することが求められています。また、社会全体で労働環境の健康・安全への関心が高まり、職場の安全対策強化という観点でも熱中症対策の義務化が進められるきっかけとなっています。

1-3. 関連する法律改正のポイント:労働安全衛生規則の変更内容

2025年6月1日から施行される労働安全衛生規則の改正により、企業は以下のような熱中症対策を義務として履行することが求められます。

出典:「職場における熱中症対策の強化について 資料3」第174回 安全衛生分科会資料(厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課)- 1.報告体制の整備

- 「熱中症の自覚症状がある労働者」や「熱中症のおそれがある労働者を見つけた者」が、迅速に報告できる体制を整えること。

- 2.実施手順の作成

- 体調不良時の作業離脱や身体冷却、医療機関への搬送等、熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順を明確にし、事業場ごとに整えること。

- 3.関係者への周知

- 対応策を関係者全員に周知徹底すること。

1-4. 対象となる環境と条件

・暑さ指数(WBGT)が28度以上、または気温が31度以上

・連続1時間以上又は1日4時間以上の実施が見込まれる作業

上記の両方を満たす場合は対象となります。屋内/屋外や職種・職業に関係なく対象となります。

今回の義務化対象となるのは、熱中症リスクが特に高い環境での作業です。具体的には、WBGTが28度以上、または気温が31度以上の条件に該当する場合がこれに当たります。例えば、真夏の工場内や工事現場ではこれらの条件を満たすケースが多く、そこで働く労働者が熱中症に罹るリスクが非常に高まります。厚生労働省では、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡、職場巡視やバディ制の採用などを通達で推奨しています。また、暑さ指数や気温を計測するためにWBGT測定器による継続的なモニタリング体制の構築なども必要でしょう。これにより、リスクを事前に察知し、適切な予防策を講じることが可能となります。

WBGT測定器・ウェアラブルデバイスの製品例

WBGT測定器(熱中症計)

- TC-300NWH 黒球式熱中症計 | タニタ

¥12,320

ウェアラブルデバイス

- 熱中症アラートバンドタイプ HTK-2948

¥4,880

2. 義務化により企業が負う責任とは

2-1. 安全配慮義務の強化と罰則規定

2025年6月1日からの法改正により、企業の熱中症対策が厚生労働省により罰則付きで義務化されます。この改正では、労働安全衛生規則が見直され、労働者に対する安全配慮義務がさらに強化されることとなりました。特に、熱中症の防止策として適切な職場環境の整備、水分補給や休憩時間の確保、さらに労働者への教育が求められています。

義務化された対策を怠った場合、労働災害発生時に企業側の責任が問われるだけでなく、違反した法人や代表者には6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。このように、熱中症対策は企業が法的にも履行すべき重要な責務であることが強調されています。

2-2. 違反時の罰則内容とその影響

熱中症対策が義務化された後、違反が発見された場合、企業に科される罰則は懲役や罰金だけではありません。こうした処罰は、企業の信用や評判にも重大な影響を及ぼします。特に、労働環境が厳しいとされる工場や工事現場での違反は、公表されれば社会的批判にさらされる恐れがあります。また、このような状況が続けば、人材の確保が困難となり、経営面においても持続可能性に悪影響を及ぼす可能性が高いです。

さらに、熱中症による労働災害が発生した場合に、報告義務を怠ると罰則内容が一層重くなるケースもあります。そのため、労働者との強固なコミュニケーション体制を構築し、熱中症対策を徹底することが重要です。

2-3. 各企業に求められる具体的な対応姿勢

WBGT測定器を用いた作業環境のモニタリングや、涼感グッズや空調服などの熱中症対策グッズの導入で発症のリスクを減らすことなどが、効果的な対応策として挙げられます。また、作業現場において水分補給のための設備を整えることや、暑さ指数が高い場合に休憩を効果的に確保することが重要です。

さらに、企業は熱中症の初期症状に関する労働者教育を強化し、体調不良時にいち早く対策を取れるよう、体調チェックや報告体制の整備を徹底する必要があります。こうした体制を整えることにより、労働者の安全を守るだけでなく、企業としてのリスクヘッジにもつながります。特にリソースが限られる中小企業などにおいては、簡易な対策も含め、実行可能な範囲で最大限の取り組みを検討することが求められます。

3. 必須となる熱中症対策と具体的な対策用品の紹介

3-1. 作業環境の適正化:機器設置や施設改善

暑熱の影響を最小限に抑えるため、作業環境を適正化する取り組みが非常に重要になっています。エアコンや換気装置の設置、遮熱カーテンなどの導入が効果的です。また、冷却効果を持つ屋根や壁材の使用、休憩室の空調設備の整備も必要です。

工場や工事現場など特に高温になりがちな現場では、空調服や涼感グッズの配備が労働者の負担を軽減する鍵となります。また、設備導入が難しい場合でも、日差しを遮るテントやシェルターの設置など簡易的な対策を検討することが推奨されます。

暑熱軽減の製品例

空調服®・ファン付き作業着

3-2. 職場での水分補給管理と休憩確保

熱中症対策で欠かせないのが、十分な水分補給と適切な休憩確保です。企業は労働者がいつでも清潔な飲料水を摂取できるよう、給水に関して十分な注意を払いましょう。また、スポーツドリンクや塩分補給タブレットを備えることも勧められます。

さらに、暑熱環境での作業では、適切なタイミングでの休憩が重要です。具体的には、暑さ指数(WBGT)が高い状況下では、1時間ごとに10~15分の休憩を確保し、直射日光を避ける涼しい場所での休息を推奨します。こうした取り組みは、作業効率を維持しつつ、労働者の安全を守る上で大切です。

水分補給・塩分補給の製品例

水分補給

- POM 日本の麦茶600ml (600ml×48本入)

¥5,449

- pegoo ハードクーラーボックス TOW45QT

¥42,700

塩分補給

- [昭和商会] カムカムタブレッツBIG約500粒入

¥5,650

- ぶどう糖塩ラムネ200粒入 N11-06 | 昭和商会

¥3,260

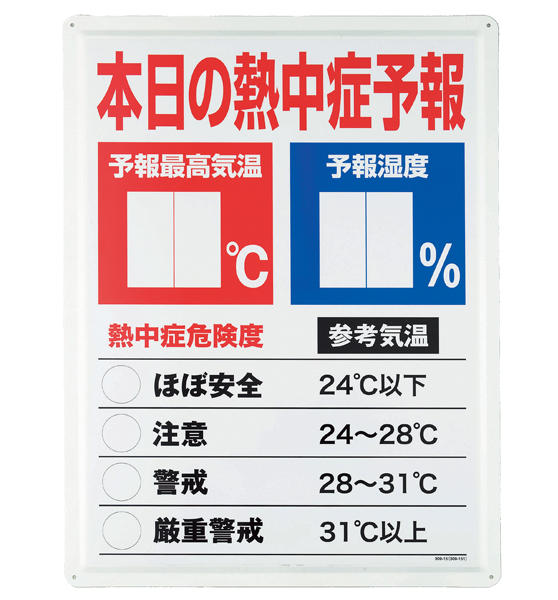

3-3. 暑さ指数(WBGT)のモニタリング体制

厚生労働省が提示する企業の熱中症対策に対応するためには、労働現場での暑さ指数(WBGT)の測定体制を構築する必要があります。WBGT測定器を活用し、気温・湿度・放射熱を定期的に計測することで、作業開始前に暑熱環境を正確に把握することが可能です。

特にWBGT28度を超える環境では、リスクが高まるため注意が必要です。設定した基準値を超えた場合は、作業を一時的に中断したり、作業ペースを落とすなど柔軟な対応が求められます。この取り組みは単に安全配慮義務を果たすだけでなく、労働災害や罰則を未然に防ぐ効果もあります。

3-4. 労働者教育と熱中症初期症状の知識普及

「報告体制の整備」が義務化されたことを踏まえて、企業は労働者へ熱中症に関する教育をしっかり行うことが求められます。暑熱環境で作業を行う際、熱中症の初期症状(めまい、倦怠感、吐き気など)や重症化する兆候(意識障害、けいれんなど)を早期に察知し適切に対応できる能力を養うための研修が求められます。

実施すべき教育内容には、熱中症の予防策としての水分と塩分の摂取方法、休憩の取り方、万一発症した場合の応急対応手順などが含まれます。さらに、企業内でこうした知識を共有することで、労働者同士が危険な状態を迅速に認識し、助け合える体制の促進にもつながります。

応急措置・知識普及用の製品例

応急処置対応

- N21-06 熱中症処置応急セット DX | 昭和商会

¥10,200

- [昭和商会] 氷の山ができるスプレー

¥1,815

予防・知識啓蒙

- [ユニット] 熱中症予防対策 集合標識 HO-184

¥5,300

- [ユニット] 熱中症予報板 HO-185

¥7,700

4. 企業が直面する課題とその克服法

4-1. 予算やリソース不足に対する対策

企業の熱中症対策義務化が進む中、小規模企業やリソースの限られた事業者にとって、予算や人材不足が大きな課題となることは否めません。

克服のためには補助金や助成金の活用も検討しましょう。

例えば厚生労働省では、60歳以上の高年齢労働者が常時在籍している企業を対象に、ほぼ毎年「エイジフレンドリー補助金」の申し込みを受け付けています。令和6年度版のQ&Aでは補助金の対象となる製品として、ファン付き作業服(空調服®など)やクールベストが含まれています。

ただし対象製品は毎年見直しされますので、必ず最新の情報を厚生労働省のHPなどでご確認ください。

また、企業間での機器の共有やリースの活用も有効な手段です。リソースが不足している場合は熱中症対策グッズを最低限揃えるだけでも、ある程度の効果を期待できます。

4-2. 現場での従業員の意識改善と協力体制

熱中症対策を成功させるには、従業員一人ひとりの意識向上が欠かせません。現場の作業員は、暑さが軽視されがちな工場や工事現場などの環境で作業を続けることがしばしばありますが、これが事故の原因になり得ます。そのため、定期的な労働者教育が必要です。例えば、熱中症初期症状のチェックリストを共有したり、職場全体で「暑さ指数(WBGT)」に基づいて適切な判断をする仕組みを構築することが効果的です。また、管理者が現場を回り、従業員と直接対話することで、協力体制を強化し「作業者の安全配慮義務」を果たす姿勢を明確に伝えることも重要です。

4-3. 中小企業が取り組むべき簡易な対策事例

中小企業では、大規模な設備投資が難しい場合でも、実施可能な簡易な対策がいくつかあります。例えば、空調服や涼感グッズを作業員に配布することで、体温上昇を抑える効果が期待できます。また、定期的な水分補給を促すタイマーを設置し、時間ごとに短い休憩をとる仕組みを導入することも有効です。さらに、使用済みウォーターボトルの回収状況を確認し、水分摂取の状況を把握する取り組みなども実践できます。これらの措置は比較的コストを抑えつつ効果を高めることができるため、中小企業でもすぐに取り入れることが可能です。

4-4. 労働者とのコミュニケーション不足解消

多くの職場で見られる課題の一つが、管理職と労働者間のコミュニケーション不足です。この問題を放置すると、熱中症が疑われる症状が現れた際に迅速な対応が難しくなる可能性があります。解消のためには、「暑さに対して無理は禁物」という意識を職場全体に根付かせることが重要です。例えば、気軽に相談できる窓口やラインを整備し、従業員が不調を感じた際に迅速に報告できる体制を整えることが求められます。また、現場での小ミーティングを定期的に実施して熱中症への理解を深める活動を行うことも有効です。これにより、組織全体で健康と安全配慮義務を重視する姿勢を強化できます。

はじめての方へ

はじめての方へ 5,500円(税込)以上のご注文で送料無料! カード決済対応

5,500円(税込)以上のご注文で送料無料! カード決済対応 【メルマガ会員限定】割引対象の予定カレンダー公開中!

【メルマガ会員限定】割引対象の予定カレンダー公開中!

![XE98033 空調服半袖ブルゾン サイドファン仕様[XEBEC(ジーベック)]](/upload/save_image/26483_01.jpg)

![33011 メッシュベスト(アイスベスト)[XEBEC(ジーベック)]](/upload/save_image/26479_01.jpg)